Los proyectos mineros toman cada vez más tiempo en ponerse en marcha a nivel mundial y, en el caso del Perú, este retraso es aún mayor. Según S&P Global, el tiempo entre la exploración y el inicio de la producción alcanza en promedio 28 años, casi cuatro veces más que hace dos décadas.

En Perú, este proceso es todavía más prolongado: los proyectos requieren alrededor de 40 años.

Para la década de 2020 podrían llegar a 45 años, y en los años siguientes, considerando los retrasos en la cartera minera que publica el Ministerio de Energía y Minas (Minem) cada año, alcanzarían por lo menos 55 años en promedio, apunta el estudio “De promesa a producción: El largo viaje de un proyecto minero en el Perú”, que presentará el IPE por encargo de Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) en Perumin.

Proyectos mineros cada vez más demorados

En el Perú, los proyectos mineros de cobre requieren en promedio 62 años para iniciar operaciones, frente a los 29 años en oro. Algunos casos son extremos: la unidad Ferrobamba, de Las Bambas (Apurímac), superó el siglo en tiempo de desarrollo, mientras que en oro el mayor registro alcanzó 70 años (Shahuindo en Cajamarca).

Otros proyectos mineros de gran envergadura como Cerro Verde, Antamina y Quellaveco tardaron en ver la luz 60, 76 y 83 años, respectivamente.

La mayor parte de este tiempo se concentra antes de la fase constructiva. Cerca del 60% del desarrollo de un proyecto corresponde a la etapa de exploración y estudios de factibilidad, donde se definen los instrumentos ambientales y sociales que marcan el camino crítico.

En esta etapa, se identifica la intervención de más de tres empresas, en promedio, antes de completar dichas evaluaciones, lo que evidencia las complejidades técnicas y presupuestarias que se enfrentan. A ello se suma la mayor cantidad de procedimientos administrativos que el Perú impone en comparación a otros países mineros.

Además, los tiempos de aprobación de estos suelen superar los límites legales. En particular, los procedimientos ambientales y de gestión social generan los mayores retrasos, lo que eleva la incertidumbre sobre la viabilidad de los proyectos.

Obstáculos detrás de la demora

La aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) es un ejemplo claro de los retrasos. Aunque la norma establece un plazo máximo de 120 días hábiles, los expedientes ingresados en 2023, y evaluados y aprobados por el Senace tardaron en promedio más de tres veces lo establecido.

Un factor central de la demora es la obligación de obtener opiniones técnicas vinculantes de cuatro instituciones, que suelen exceder los plazos legales. Por ejemplo, entre 2018 y 2023, la ANA casi duplicó el tiempo legal en la emisión de su opinión inicial y lo superó nuevamente tras el levantamiento de observaciones. Serfor y Mincul también registraron retrasos.

Estos problemas están vinculados a procedimientos administrativos que requieren revisarse para hacerse más ágiles. Por ejemplo, tramites redundantes, la falta de aprobaciones automáticas y de silencio administrativo positivo.

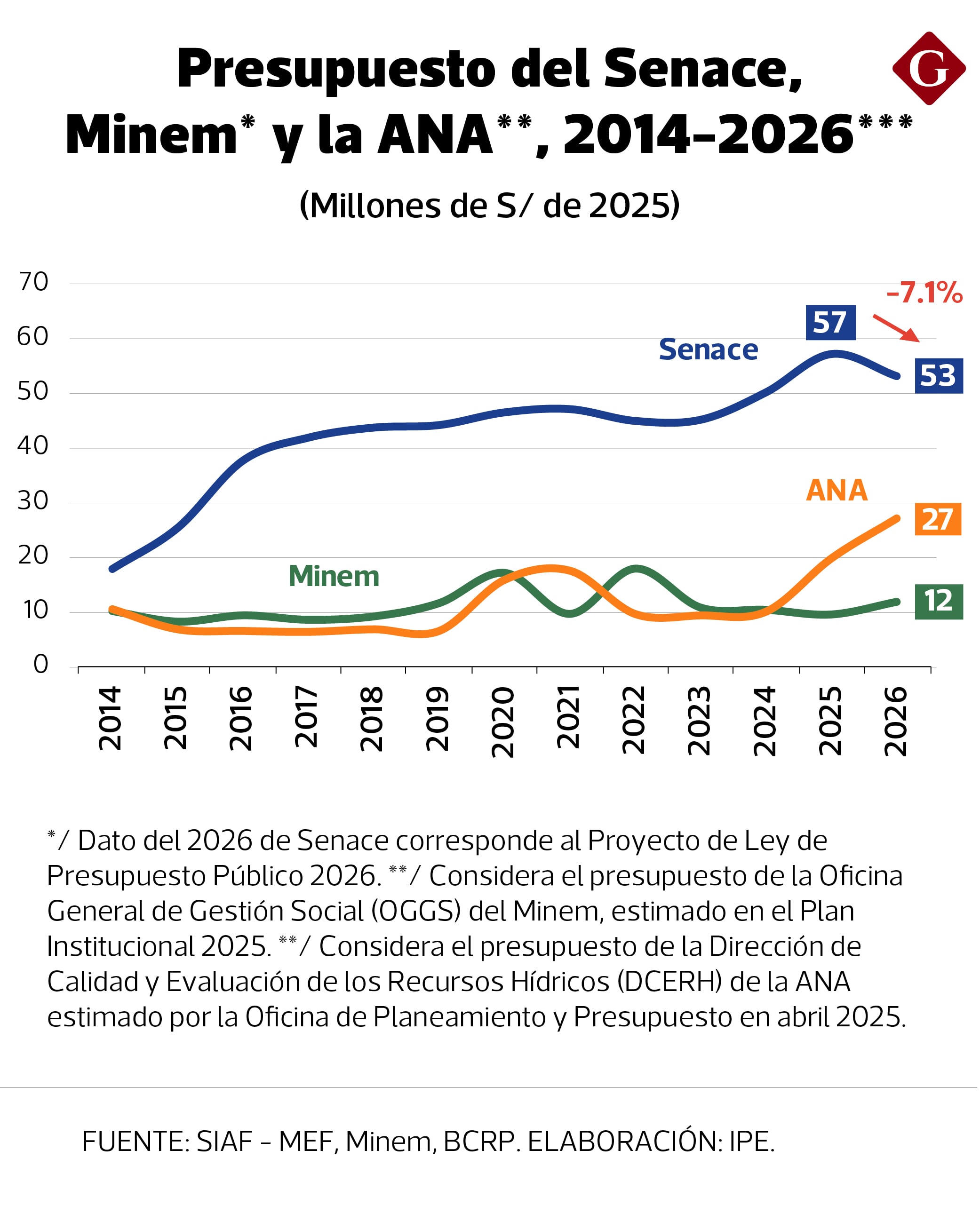

Además, también son a causa de recursos limitados de las entidades públicas responsables de gestionar estas autorizaciones, en contraste con la magnitud de la cartera minera a su cargo. El Senace, por ejemplo, cuenta con un presupuesto anual inferior a S/ 60 millones y en 2026 afrontaría un recorte de 7.1%.

Por su parte, la Oficina General de Gestión Social del Minem, encargada de la consulta previa; y la Dirección de Calidad de la ANA, responsable de las licencias de agua y opiniones técnicas, operaron cada una con un presupuesto de alrededor de S/ 11 millones anuales en los últimos 12 años.

Así, tres entidades clave para sacar adelante una cartera minera de US$ 64 mil millones se gestionan con un presupuesto total que no superará los S/ 90 millones en 2025. Ello, sin considerar que no solo son responsables de las autorizaciones vinculadas a la cartera minera, sino de otros sectores productivos.

Implicancias y riesgos

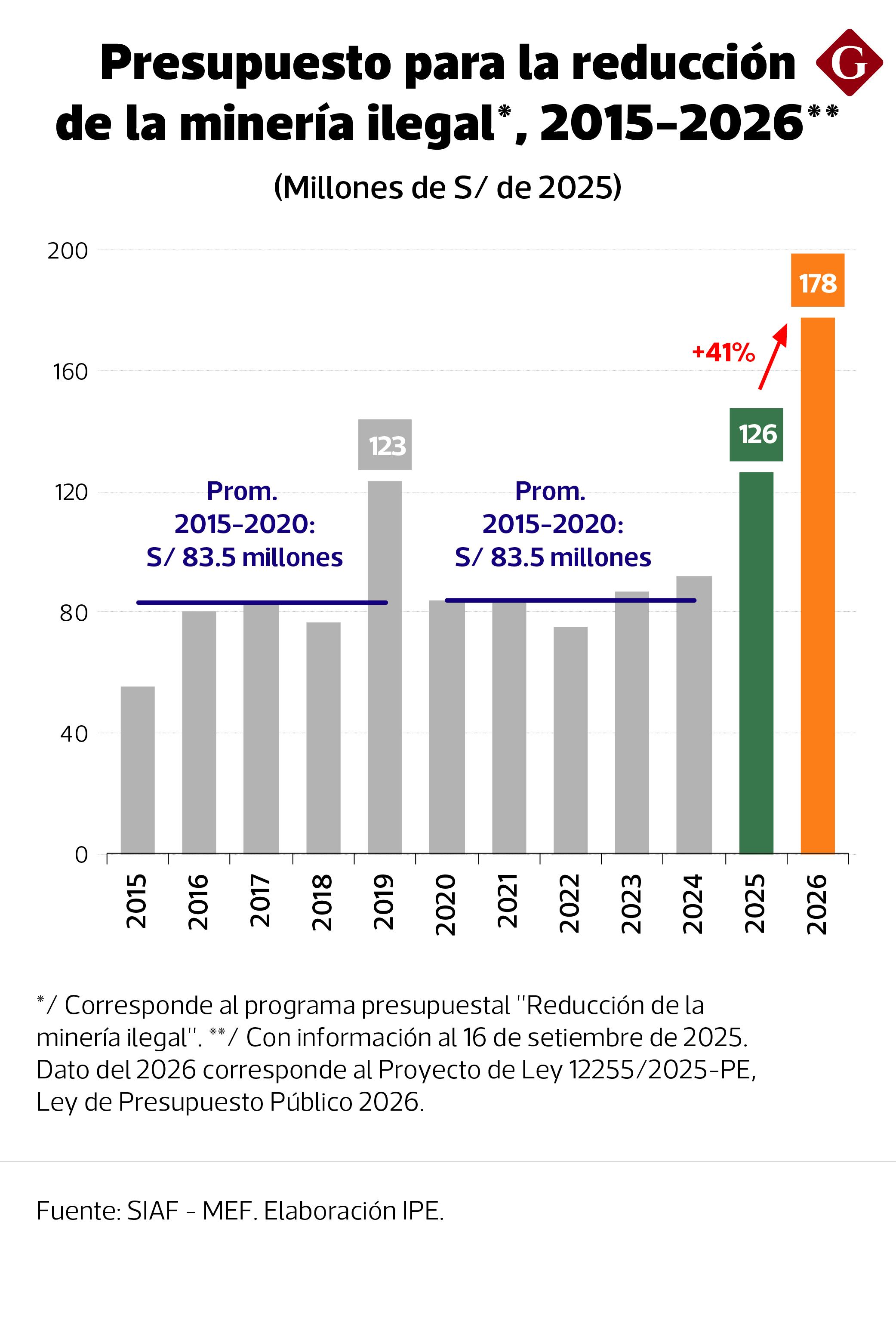

La expansión de la minería ilegal ha generado un entorno de inseguridad jurídica y física que desalienta la inversión y prolonga los plazos de desarrollo. Entre 2020 y 2024, el presupuesto para la reducción de la minería ilegal se redujo 32% respecto a 2019. Recién en 2026 se prevé un incremento significativo, con S/ 178 millones propuestos en el proyecto de ley de presupuesto, pero será importante velar por su ejecución eficiente.

Estas demoras tienen altos costos. La minería es un motor del crecimiento y del empleo: en 2024, el sector generó 2.1 millones de empleos directos e indirectos (8.2% del total nacional).

Sin embargo, parte de este potencial está en riesgo. Nueve de los 29 proyectos de cobre más grandes del mundo paralizados en 2023 estaban en el Perú, según Mining Visuals, lo que representa el 22% de la producción potencial global.

El panorama no ha cambiado mucho: al 2025, seis de estos proyectos no tienen fecha de inicio según la cartera del MINEM, y los otros tres registran un retraso de dos décadas, en promedio, considerando la fecha de inicio de operaciones estimada la primera vez que apareció en una de estas carteras y la última estimación.

Así las cosas, cuando proyectos como la Granja y Michiquillay (ambos en Cajamarca) vean la luz, habrán pasado al menos 63 y 75 años, respectivamente, desde que se iniciaron exploraciones.

En este contexto, el debate sobre el plazo de las concesiones añade un riesgo adicional. Mientras que un proyecto tarda en promedio 40 años en desarrollarse —muy por encima del estándar internacional—, el marco actual fija concesiones por 30 años.

Reducir este plazo resulta inconsistente con la realidad del sector, incrementará la incertidumbre, desincentivará la exploración y facilitará el desarrollo de minería ilegal.