Escribe: Omar Mariluz, director periodístico

La madrugada en que 13 trabajadores fueron secuestrados y asesinados por sicarios de la minería ilegal en Pataz no solo marcó una nueva tragedia. Fue, también, la confirmación más brutal de que en el Perú la criminalidad organizada ya no se esconde: opera a plena luz, amparada por la complicidad o la cobardía de los poderes del Estado. En este país, hoy, ser ilegal no solo es rentable. Es política pública.

La masacre no ocurrió en el silencio de una zona remota. Sucedió en una provincia bajo estado de emergencia hace más de un año, con antecedentes inmediatos: hace poco más de un año, otros 9 trabajadores de la misma empresa habían sido asesinados. Pero el Estado no actuó. No lo hizo en diciembre del 2023, y tampoco lo hizo ahora. Y esa inacción solo tiene dos explicaciones: o es ineptitud estructural o es corrupción operativa. Ambas son mortales.

Desde el Congreso, la pasividad ha sido descaradamente deliberada. En marzo del año pasado, con absoluto conocimiento de los asesinatos previos en la zona, el Parlamento aprobó una nueva ampliación del REINFO. Una especie de salvoconducto con el que se permite a miles de operadores ilegales seguir extrayendo, procesando y vendiendo oro, mientras se proyectan como “formales en proceso”. Es una figura legal tan perversa como efectiva: les otorga derechos, aplaza fiscalización y sirve de excusa política para no intervenir.

LEA TAMBIÉN: SNMPE insta al Gobierno a dialogar con mineras formales de Pataz tras restricciones

El Gobierno, por su parte, ha seguido el libreto más cómodo: mirar para otro lado. Dina Boluarte no ha hecho un solo intento real por frenar el REINFO, y menos aún, por ordenar una estrategia firme y sostenida contra el crimen. Su gabinete repite slogans de “militarización” o “lucha frontal”, pero en los hechos el presupuesto para combatir la minería ilegal ha caído 37% desde el 2019, según el IPE. Hoy, solo se destinan S/81 millones a enfrentar una actividad que mueve más de 3,000 millones de dólares al año en exportaciones ilegales, según estimaciones. ¿Quién protege a quién?

Lo más indignante, sin embargo, ha sido la reacción de las autoridades. El premier Gustavo Adrianzén negó en público la veracidad del secuestro, cuando ya existían denuncias formales de desaparición. Su respuesta no fue solo inexacta: fue deshumanizante. Un primer ministro que minimiza la muerte debería renunciar por dignidad.

LEA TAMBIÉN: Premier: control del orden interno de Pataz estará a cargo de las Fuerzas Armadas

Tampoco se salva el gobernador César Acuña, jefe de la región donde ocurrió la masacre. El mismo que se da licencias para viajar por Miami o Dubai, pero que no tiene ni una palabra clara frente al horror.

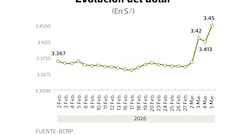

Y mientras tanto, la presidenta Boluarte parece vivir en un país paralelo. Uno donde el crecimiento económico se traduce automáticamente en bienestar, aunque en el Perú real las regiones productoras de oro estén tomadas por mafias armadas y las autoridades se debatan entre la indiferencia y la sumisión. Como si eso no bastara, en plena crisis, se revela que el Ejecutivo evalúa subirle el sueldo a la presidenta a más de S/35,000 al mes. ¿Cómo puede un país asfixiado por la corrupción premiar a su clase política con aumentos salariales?

La masacre de Pataz no puede leerse como un hecho aislado. Es una muestra más de que el Estado ha sido tomado por quienes ven la política como un negocio, el crimen como un aliado y el dolor ciudadano como una estadística más.

Pataz es hoy el espejo más crudo del Perú que hemos dejado crecer. La pregunta es si vamos a seguir mirándolo de costado.